La vicinanza fisica è solo virtuale. È nei volti immortalati sullo schermo di uno smartphone. L’unico modo per vedere e vedersi, accertarsi dello stato di salute dell’altro.

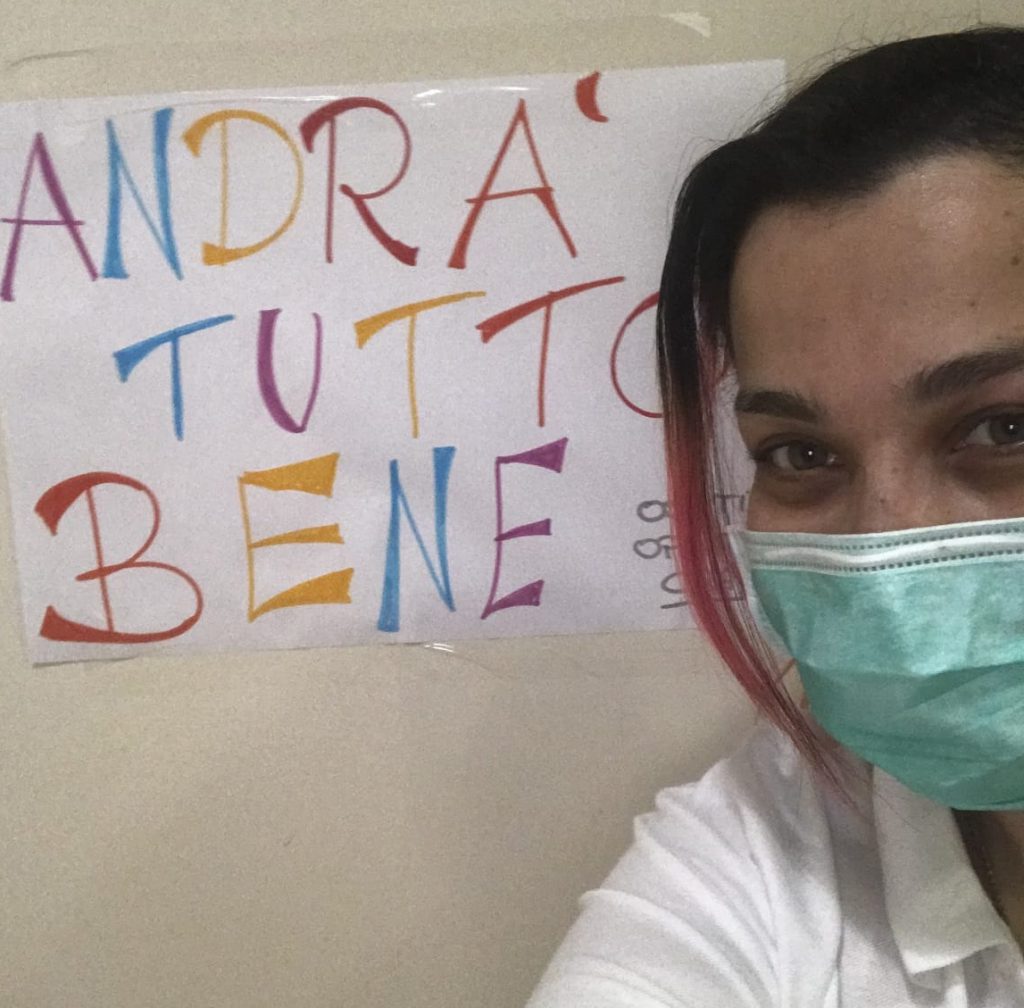

La videochiamata allargata a tutta la famiglia – un pezzo in Molise, un altro in Piemonte e un altro ancora in Emilia Romagna – ha colmato le distanze, le ha riempite di amore, ha dato senso ad una giornata che – se fosse stato tutto come al solito – avrebbe avuto il profumo di casa, il sapore delle pietanze della tradizione e il calore di un abbraccio. Avrebbe avuto, sì, se di mezzo non fosse piombato il virus invisibile, il distanziamento fisico e sociale, le restrizioni, la scelta consapevole e ammirevole di restare a centinaia di chilometri di distanza per evitare rischi ai propri cari. Una decisione presa venti giorni fa, quando Sara non sapeva che invece, per Pasqua, lei avrebbe avuto un ospite in casa. Indesiderato e temuto, il Covid-19. Come migliaia di altre famiglie spezzettate in giro e vicine grazie alla tecnologia, anche Sara ha trascorso la sua Santa Pasqua lontana. È rimasta in Emilia Romagna, dove vive da 3 anni perché lavora come fisioterapista in una casa protetta per anziani. Ma per Sara Fabrizio, 33 anni di Carpinone, la distanza – dalla prima settimana di aprile – porta il nome del virus invisibile. È risultata positiva al tampone, eseguito una settimana fa circa. Sara è forte e resiliente: da quasi 10 anni vive lontano dal Molise e dalla sua famiglia. La sua professione l’ha portata lontano dalla sua piccola comunità. Oggi, doppiamente sola, fa i conti con quel mostro che si è impadronito di migliaia di vite, compresa la sua. Chiusa nel suo piccolo appartamento, si prende cura di se stessa e anche dei suoi familiari che rassicura. Anche loro, a distanza, vivono un incubo: non possono partire né riportarla a casa, né farle visita né accudirla. Nulla.

Sara vive in una bolla dove è vietato entrare. Prende i farmaci che le hanno prescritto, apre e chiude la porta d’ingresso solo per ritirare la spesa, qualche pietanza già pronta e lasciare l’immondizia sul pianerottolo quando gli addetti passano a ritirarla. All’esterno della sua bolla, ci sono i familiari con i quali può solo intavolare lunghe chiacchierate telefoniche «anche dieci volte al giorno», ride. E poi i volontari, le amiche, i colleghi – quelli che non hanno contratto il coronavirus – che fanno il possibile per aiutarla e non farla sentire sola. Che l’accudiscono a distanza e la chiamano al telefono. Questi i soli rapporti possibili, in un esilio doppio. Sara è in isolamento domiciliare visto che le sue condizioni di salute – fortunatamente – lo permettono e non può vedere né avere contatti con chi le vuole bene ed è preoccupato per lei. «Ho sempre qualche decimo di febbre, soprattutto di sera – racconta al telefono e la voce, a volte, tradisce la stanchezza e forse anche la tristezza -; sono in isolamento dal 31 marzo quando mi sono sentita male. Ma il primo tampone ha dato esito dubbio, quindi sono stata sottoposta, come altri colleghi, ad un secondo test che ha confermato la positività».

Nella struttura dove Sara lavora come fisioterapista, sono una decina gli operatori contagiati. Numero più o meno simile a quello degli ospiti, tutti anziani, risultati positivi fin dalla prima metà di marzo. E nel piccolo comune alle porte di Reggio Emilia dove Sara vive, sono più di 70 i residenti positivi. «Ho lavorato fino alla fine del mese di marzo – racconta -, fino a quando ho cominciato ad avvertire i primi sintomi. Prima malessere gastrointestinale, poi qualche decimo di febbre e quindi la tosse. Ho subito allertato la mia coordinatrice, del resto avendo avuto contatti con pazienti poi risultati positivi, qualche pensiero su un eventuale contagio l’avevo già fatto. Quindi la trafila del caso: ho allertato telefonicamente il pronto soccorso ed è partito l’iter. Con il passare dei giorni sono arrivate debolezza, inappetenza, questa febbre che va e viene». A casa Sara segue le indicazioni dei medici, assume il Plaquenil, un farmaco a base di idrossiclorochina: il potente antivirale solitamente utilizzato per malattie autoimmuni come l’artrite reumatoide ha avuto il via libera per il trattamento dei casi meno gravi di infezione da Sars-Cov2 dall’Aifa. La storia di Sara è simile a quella di migliaia di altri operatori sanitari, esposti al Covid-19 in ragione della loro professione, dell’impegno mai venuto meno nonostante la paura e i timori. Sarebbe stato più facile andare via. Partire, scappare. Ma Sara, come tanti altri operatori sanitari, non l’ha fatto. È rimasta, ha continuato a prendersi cura dei suoi pazienti sapendo che avrebbe potuto contrarre la malattia. «La struttura dove lavoro aveva vietato le visite e gli ingressi agli estranei fin dalla fine di febbraio ma non è bastato – racconta ancora Sara -; credo che gli operatori sanitari debbano essere sottoposti al test subito, ora per esempio qui in Emilia procedono con il sierologico per mappare tutti».

Niente test o tampone quindi fino alla fine di marzo, ma almeno i dispositivi di protezione individuale? «Inizialmente abbiamo usato le mascherine, quelle chirurgiche. Ma il problema risiede nel metodo: che senso ha vietare gli ingressi e le visite quando poi gli operatori possono uscire e tornare a casa propria? Non hai certezza delle persone con le quali vieni a contatto, direttamente o indirettamente. Solo evitando a tutti di entrare e uscire si sarebbe potuta blindare davvero la struttura» la riflessione, condivisibile, della giovane fisioterapista molisana.

Sara resterà in isolamento fino al 22 aprile: dopo quella data, sarà sottoposta a due tamponi che dovranno dare entrambi esito negativo. Ove mai così non fosse, il suo isolamento continuerà per altri 15 giorni. «Non sarei tornata a casa per Pasqua comunque – spiega -, sia io che mio fratello che vive a Torino avevamo deciso di non scendere per evitare rischi ai nostri genitori, alla nonna, all’intera comunità di Carpinone. Certo, oggi questa lontananza pesa». La voce si incrina ma l’emozione dura una frazione di secondo. Non può cedere, significherebbe dare un pensiero in più a chi è distante e non può starle accanto. «I miei possono stare tranquilli, so cavarmela» puntualizza. Un modo per rassicurare la famiglia lontana, la nonnina che «è ansiosa», la mamma che di professione fa l’infermiera e «conosce la situazione e forse è un bene» riflette ancora. Domenica, in questa Pasqua così diversa dal consueto, sono riusciti a vedersi. Si sono lasciati andare all’emozione, hanno pianto e riso. «Ho una famiglia numerosa, volevamo sentirci e vederci tutti» racconta. Sarà ancora per molto l’unico modo per parlarsi, guardarsi senza toccarsi, baciarsi senza sfiorarsi. «Finita questa disavventura, voglio tornare a casa – dice senza esitazioni -. Anche per lavorare. Questa esperienza mi ha segnato: l’isolamento e la distanza, insieme, sono un mix micidiale. Non sai – confida Sara – come vorrei vedere, affacciandomi alla finestra, un volto di una persona di famiglia. Sì, qui ho tanti amici. Tutte persone perbene, che mi aiutano e mi sostengono. Ma ora ho bisogno di casa e di protezione».

lucia sammartino